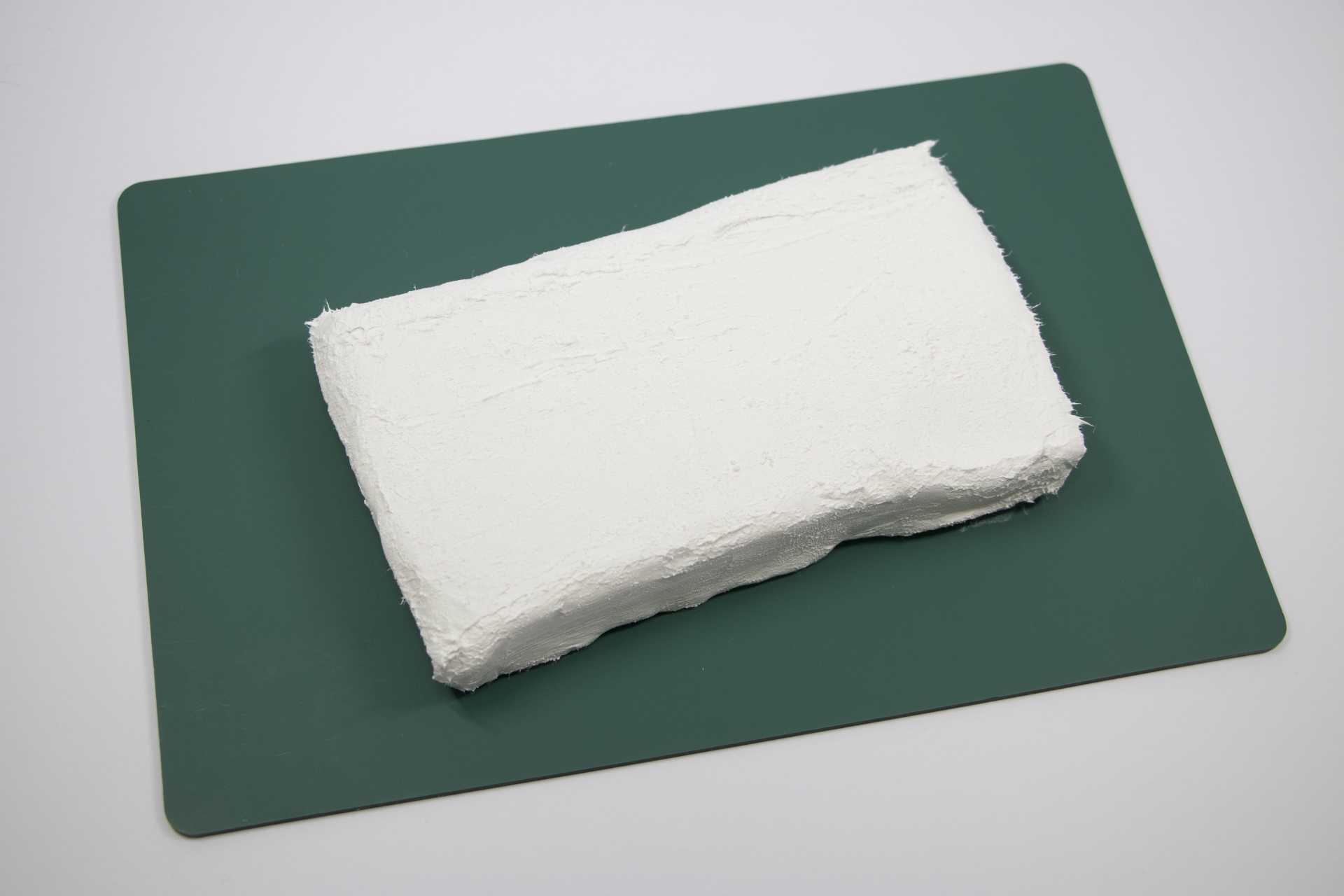

紙粘土は何時間で固まる?基本と目安を徹底解説

紙粘土が固まる平均時間とその仕組み

紙粘土は、水分が空気中へ抜けていくことで固まります。気温や湿度、風の通り、形の厚みで時間が変わります。一般的には小さめの作品で24〜48時間が目安です。大きい作品は数日かかることもあります。これは種類や気象条件で差が出ます。

紙粘土の種類別(軽量・樹脂・ダイソーなど)の乾燥時間の違い

紙粘土には、軽量タイプ、木質を含むタイプ、樹脂を混ぜたタイプなどがあります。軽量タイプは乾燥が速い傾向です。樹脂を含むタイプは密度が高く、乾燥に時間がかかることがあります。100円ショップの紙粘土は種類が多く、メーカー表示の目安を確認しましょう。

作品の大きさや厚みが乾燥時間に与える影響

厚みが増えるほど中心部の水分が抜けにくくなります。3〜5mm程度の薄いパーツは比較的早く乾きます。1cm以上の厚みは数日かけて様子を見ると安心です。芯材を入れて空洞を作ると、乾燥が進みやすくなります。

ミニQ&A:最短で固めたいとき、まず何を確認すべき?

作業場所の温度と湿度、作品の厚み、紙粘土の種類を確認します。うすく整え、風通しを良くすると進みやすくなります。

紙粘土を早く乾かすコツとテクニック

室内・自然乾燥で効率よく乾かす方法

平らな網やスノコに置いて底にも空気を通します。直射日光は急激に乾いてひびの原因になることがあります。エアコンの風を直接あてず、部屋の空気を軽く動かします。日をまたいで向きを変えると、乾きムラが減ります。

ドライヤー・オーブンなど便利なアイテムの活用法

ドライヤーは弱風・低温で、20〜30cmほど離し、短時間で休みながら使います。オーブン機能は高温での加熱は避け、取扱説明書の注意を優先します。家電の仕様は個別差があるため、無理をしないことが大切です。

乾燥時間が短縮できる紙粘土の選び方と材料の工夫

軽量タイプや乾燥の早い表記のある紙粘土を選ぶと、時短につながることがあります。厚い部分にはアルミホイルや発泡スチロールなどの芯材を使うと、全体を薄く保てます。水の足し過ぎを避け、こねる時間を適度にします。

スポンジや爪楊枝を使った通気性アップの裏技

接地面に薄いスポンジを敷くと空気が通りやすくなります。底に小さな穴を開けると内部の水分が抜けやすくなります。見えない場所で試しながら行いましょう。

ミニQ&A:今すぐ10分でできる時短チェックは?

置き場所を網に変える、作品を回す、厚い部分を見直す、部屋の空気を軽く動かす、の4点です。

紙粘土が固まらない原因と失敗しない対策

乾燥に失敗する主な理由(水分・厚み・気温など)

水が多すぎる、厚みがありすぎる、低温や高湿度、風が止まっている、下敷きが吸湿しない、などが原因になります。作り始めから乾燥までの流れで一つずつ見直すと改善します。

紙粘土が固まらない場合のリカバリー方法

半乾きなら、表面を軽く湿らせて割れをなじませます。厚い部分は削って薄くし、接着するように継ぎ足します。底を持ち上げ、風が通る台に移します。急激な加熱は避けます。

固まらない紙粘土としっかり硬化する紙粘土の違い

配合や密度の違いで、乾きやすさと強度のバランスが変わります。用途に合うタイプを選ぶと扱いやすくなります。表示や口コミを参考にしつつ、少量で試作すると安心です。

ミニQ&A:翌日も柔らかい…どこを見直せばいい?

厚み、置き方、湿度、風通し、下敷きの材質を順番に確認します。芯材の有無もチェックします。

ひび割れ・変形を防ぐ乾燥のポイントと注意

乾く途中でひび割れが起きる原因と対策

急激な乾燥、厚みのムラ、下層の水分が多い、曲げ応力がかかる配置、が主な原因です。うすく均一にし、ゆっくり乾かし、途中で向きを変えます。割れが出たら半乾きのうちに水でなじませます。

乾燥ムラ・表面の仕上がりをキレイにするコツ

乾かす前に表面をなめらかに整えます。乾燥中はホコリ防止に通気するカバーを使います。最後に細かい紙やすりで仕上げると、塗りがきれいにのります。

強度を高めるための厚み・芯材の工夫

折れやすい部分は芯材で支えます。全体の厚みを一定に保つと応力が集中しにくくなります。重いパーツは別に作って後で接着します。

ミニQ&A:厚い造形は何mmごとに区切るべき?

目安として5〜8mmごとに層を分け、内部に空間や芯材を入れる方法があります。作品の大きさで調整してください。

乾かないうちの色付け&着彩テクニック

紙粘土への絵の具・色付けのタイミングと方法

基本は完全に乾いてから塗ります。半乾きでの下塗りは、にじみやすくムラが出やすいので、小さな面で試します。下地に白を塗ると色が映えます。

乾く前に使用できる絵の具・パステル・アクリルの違い

水彩はにじみやすく、発色はやわらかくなります。アクリルは定着がよく、耐久性が高いです。パステルは粉状で、定着スプレーが必要です。乾く前は色が混ざりやすいので注意します。

失敗しない着彩&ニス仕上げのアイデア

色は薄く重ね、乾かしながら進めます。ニスはムラになりにくい薄塗りを重ねます。屋外で使う作品は表示の耐水タイプを選びます。

ミニQ&A:半乾きのとき筆跡を出さないコツは?

水を少なめにし、筆圧を軽くします。面を小分けにして乾かしながら塗ると跡が出にくくなります。

紙粘土乾燥後の扱い・保存と作品活用アイデア

乾燥後に軽くなる理由と保存のコツ

乾燥で水分が抜けるため、軽くなります。直射日光と高湿度を避け、ホコリ防止のカバーで保管します。乾燥剤を一緒に入れると安定しやすくなります。

完成後の作品強度アップ&長持ちさせる方法

弱い部分にボンドで補強し、表面は薄いニスで保護します。ぶつかりやすい場所は避けて飾ります。定期的にほこりを払うと表面の劣化を防げます。

紙粘土作品の便利な活用アイデア・リメイク

割れた部分はパテのように紙粘土で埋め、再塗装します。マグネットやフックを付けて実用品として使う方法もあります。季節の飾りとしてリメイクするのも楽しいです。

ミニQ&A:長期保存で気をつけたい環境条件は?

直射日光を避け、温度変化が小さく、湿度が低めの場所が無難です。密閉しすぎず、緩やかな通気を保ちます。

よくある質問|紙粘土の乾燥時間と固まらないときの対処法

乾燥時間が足りない時の対処法

向きを変える、底上げして風を通す、厚い部分を削って薄くする、低温の送風で少しずつ進める、の順で見直します。

ダイソーなど100均紙粘土の固まる特性

種類により乾燥の速さや仕上がりが違います。軽量タイプは早く、密度が高いタイプは時間がかかることがあります。表示の目安を確認し、小さなテストをすると安心です。

初心者が注意すべきこと・おすすめの工夫

厚みをそろえる、直射日光を避ける、底に空気を通す、芯材を使う、作業前に計画を立てる、の5点が基本です。

ミニQ&A:屋外乾燥はあり?なし?

風が強すぎたり直射日光が強い日は避けます。穏やかな日陰なら短時間で様子を見る方法があります。

まとめ

ミニQ&A:まず読むべきチェックポイントは?

乾燥時間は作品の厚みと環境で大きく変わります。うすく作り、風通しを確保し、急激な加熱を避けると、失敗が減ります。表示の目安を確認し、小さく試してから本番に進むと安心です。